Die Rettung des Kaviars

Russland Die westlichen Sanktionen führen zur ökonomischen Läuterung. Plötzlich wird viel getan, um ein Aussterben des Störs zu verhindern

Als die Miliz im Gebiet Chabarowsk einen weißen Minibus anhält, ist es schon dunkel. Das Fahrzeug gehört zu einem Beerdigungsinstitut und zeigt auf einem Teil der Windschutzscheibe das großformatige Foto einer Verstorbenen. Die misstrauischen Polizisten fragen den Fahrer nach der Sterbeurkunde, doch der muss passen. Nun werden die Ordnungshüter erst recht argwöhnisch und verlangen, er möge den Sarg öffnen, der auf der Ladefläche unter einem Kranz mit schwarzer Schleife steht. Auf der ist in Goldbuchstaben zu lesen: „Von Deinen Verwandten“.

Die Beamten staunen nicht schlecht, als der Deckel des Sarges angehoben wird. Statt einer alten Dame sehen sie Kühltaschen. Darin wiederum stapeln sich blaue Dosen mit schwarzem Kaviar. Wie sich später herausstellen wird, hat die beschlagnahmte Ware einen Wert von umgerechnet 150.000 Euro. Zur Abschreckung von Schwarzhändlern und deren Kunden werden die Konserven schließlich auf einer Müllhalde von einer Raupe mehrmals platt gewalzt. Weil Stör und Kaluga im Amur-Fluss am Aussterben sind, ist der Fang dieser Fischarten schon seit 1984 verboten, was aber Wilderer und deren Abnehmer noch nie kümmerte.

Kräftige Bauchmassage

Auch im europäischen Teil Russlands, beispielsweise in der Wolga, ist das Abfischen der sich immer mehr vermindernde Stör-Bestände ebenfalls untersagt. Weil für die Fische in der Wolga durch den Bau von Staudämmen Laichplätze verloren gingen, hatte sich die sowjetische Regierung bereits Anfang der 60er Jahre für den Bau von Fischfarmen im Gebiet Astrachan entschieden – sechs davon blieben bis heute erhalten.

Die Methoden der dort betriebenen Fischzucht haben sich vor sieben Jahren drastisch gewandelt, als der Biologe Sergej Poduschka aus Astrachan erstmals ein Verfahren erprobte, das sich durchgesetzt hat. Während der weibliche Fisch früher getötet wurde, um den Rogen für die Zucht zu bekommen, erhalten die Fische nun eine Injektion in die Hirnanhangsdrüse, wodurch der Laichprozess angeregt wird. Das Muttertier wird nach dem künstlich provozierten Laichen wieder in das Fischbecken entlassen.

Im Dorf Ikrjanoje, eine Autostunde südwestlich der Stadt Astrachan, besuche ich eine Farm, die nach jener Methode produziert. Der Ort verdankt seinen Namen dem russischen Wort ikra, was sich mit Kaviar übersetzen lässt. Die Zuchtanstalt für Störe liegt am Ortsrand, umgeben von anderen Fischteichen und von Weideland. Ich komme gerade rechtzeitig, denn drei Männer mit Schürzen und Handschuhen aus Baumwolle heben einen gut anderthalb Meter langen weiblichen Stör aus einem Behälter. Das Tier windet und wehrt sich, bevor es auf einer Art Operationstisch landet. Dann umfasst eine Arbeiterin den Fischkörper, die Hände gleiten über den silbrigen Leib Richtung Fischschwanz. Und schon spritzt ein fingerdicker schwarzer Strahl Rogen aus dem Eileiter am Schwanzende in eine bereitgehaltene Blechschüssel.

Vera Wisokogorska, Expertin für das „Melken“, beaufsichtigt die Prozedur. Die 48-Jährige macht an der Öffnung des Eileiters einen kleinen Schnitt, damit der Druck im Bauch des Fisches nicht zu groß wird und der Rogen schneller abfließen kann. Die Wunde werde schnell heilen, versichert sie. Alle drei Jahre kann ein Stör-Weibchen auf diese Weise „gemolken“ werden. Nach wenigen Minuten ist die Prozedur abgeschlossen und in der bereit gestellten Blechschlüssel liegen zwei Kilo Rogen. Der wird auf drei große Behälter aufgeteilt. Arbeiterinnen verrühren dann mit ihren nackten Händen den Rogen mit Wasser und Stör-Sperma. Nach fünf Minuten ist der Befruchtungsprozess abgeschlossen.

„Es ist eine schwere Arbeit, aber es lohnt sich“, meint eine der drei Frauen, eine Blondine von vielleicht 35 Jahren. Ob schon einmal ein weiblicher Fisch vor Stress gestorben ist, wie das in anderen Zuchtanstalten vorkommen soll, wird nicht verraten.

Drei Millionen Klein-Störe setze man inzwischen jährlich in der Wolga und im Kaspischen Meer aus, erzählt Anatoli Lawrentjew, der Leiter der Fischzucht von Ikrjanoje. Insgesamt würden die sechs staatlichen Zuchtanstalten jährlich 20 Millionen klitzekleine Jungfische produzieren, resümiert Alexander Schilkin, der Gouverneur des Gebietes. Die Verlustquote sei allerdings hoch. Von einer Million Kleinfischen, die beim Aussetzen gerade drei Gramm schwer seien, überlebten etwa 7.000. „Die meisten werden von den Raubfischen gefressen“, so der Gouverneur. Daher wolle man die Zuchtanstalten jetzt modernisieren und die Fische erst aussetzen, wenn sie mindestens 50 Gramm schwer seien. Je größer der Fisch, desto weniger Gefahr drohe ihm. Erfreulicherweise habe man die industriemäßig betriebene Wilderei der 90er Jahre eindämmen können, doch um das illegale Abfischen komplett zu stoppen, seien härtere Strafen nötig: „Ein Stör – zwei Jahre Gefängnis!“

Ob diese Parole jemals zum Dekret wird, ist bisher nicht abzusehen. Vermutlich lässt sich die Stör- und Kaviar-Mafia, die über Jahre hinweg ihr gut abgesichertes Vertriebsnetz aufgebaut hat, nicht einfach zerschlagen, ganz zu schweigen von fanatischen Anglern, die einen Stör selbstredend nicht zurück ins Wasser werfen.

Kamele als Wettkämpfer

Wie die Zeitung Moskowski Komsomolez überzeugt ist, stammen trotz des Fangverbots für Stör 80 Prozent des in Russland zum Kauf angebotenen Kaviars von Wilderern. Offiziell heißt es, auf den Märkten würden Stör und Kaviar vorwiegend aus „privaten Fischzucht-Betrieben“ angeboten.

„Der Mensch hat den Stör fast ausgerottet“, sagt die Zucht-Expertin Vera Wisokogorska. Wenn der Stör – eine Tierart so alt wie die Dinosaurier – aussterbe, sei das „die Schuld der Menschen“ und Russland verliere damit etwas von sich selbst. Deshalb verrichtet Vera ihre Arbeit mit großer Achtsamkeit. „Man muss den Fisch fühlen, den ganzen Prozess fühlen und ahnen, was kommt“, meint die Rogen-Sammlerin, deren Tochter Ksenia im gleichen Fischzucht-Betrieb arbeitet. Das sei „wie in einer Geburtsklinik“. Aufhalten könne man den Prozess nicht.

Gern erinnert sich Vera an alte Zeiten. Früher habe man nach dem Rogen-Melken ein Glas Sekt getrunken. Heute kämen „junge Kontrolleure und schreiben irgendwas in ihre Listen“, lächelt sie vielsagend. An gesellige Pausen sei nicht mehr zu denken, aber dafür verdiene man ansehnlich. Tatsächlich liegt Vera mit einem Gehalt von umgerechnet 360 Euro deutlich über den Einkünften der anderen Mitarbeiter.

Das viereckige Gebäude, in dem die Fischzucht mit ihren vielen Becken für die ganz kleinen Fische untergebracht ist, könnte einen neuen Anstrich vertragen. Und die 80 Arbeiterinnen, die hier mit großem Verantwortungsgefühl zum Erhalt einer der ältesten Fischarten weltweit sorgen, würden etwas mehr Geld zu schätzen wissen. Um zu überleben, müssen die meisten in ihren Gärten Kartoffeln, Gemüse und Obst anbauen.

Seitdem Russland Sanktionen der USA wie der EU ausgesetzt ist, befindet sich die Kaviarzucht im Aufschwung. Die Regierung hat für den Schutz und die Aufzucht von Stören 2015 umgerechnet 15 Millionen Euro bereitgestellt. In den südrussischen Regionen Adygeja und Krasnodar entstehen neue Zuchtanstalten, obwohl die Ausfuhr von russischem Kaviar im Augenblick zurückgeht. Nur 1,6 Tonnen wurden von Januar bis Juni 2015 exportiert, 34 Prozent weniger als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. So bleibt nur der Binnenmarkt, um die nach Angaben der föderalen Fischfangbehörde auf 25 Tonnen gewachsene Produktion aufzufangen.

Gouverneur Alexander Schilkin, der Journalisten aus Moskau zu einer Besichtigungstour durch sein Gebiet eingeladen hat, muss viele Interessen unter einen Hut bekommen. Ebenso wichtig wie die Rettung der Störe ist ihm die Gas- und Ölgewinnung, die in der Region immer wichtiger wird. Der Energiekonzern Gazprom fördert 80 Kilometer nördlich von Astrachan schwefelhaltiges Gas, was natürlich die Umwelt belastet. Lukoil pumpt Öl aus den Tiefen des Kaspischen Meers. Im vergangenen Jahr wurde im Gebiet Astrachan auch noch die Öl-Förderstätte Welikoje entdeckt. Mit einem Vorrat von geschätzten 300 Millionen Tonnen ist sie eine der größten Lagerstätten der Region, die in den zurückliegenden Jahrzehnten erkundet wurde. Angesichts der durch diese Vorkommen erzielten Einkünfte könnte man eigentlich annehmen, dass in Astrachan genug Geld für die Instandsetzung betagter Gebäude und den Neubau von Wohnhäusern vorhanden ist. Doch der Ölreichtum hat bisher nicht zu einem Bauboom geführt. Nach einer offiziellen Studie sind zwei Fünftel der Bauten, von denen viele aus Holz und über hundert Jahre alt sind, zum Wohnen nicht mehr geeignet. Es gäbe zwar Neubauprogramme privater Investoren, doch oft wohnten in den Altbauten viele Familien. Und um die alle umzusiedeln und mit neuen Apartments zu versorgen, reiche das Geld nicht, sagt der Gouverneur.

Und die ökologischen Lasten der Gas- und Ölförderung? Schilkin weiß, dass man zu den Agglomerationen der Industrie ein Gegengewicht schaffen sollte. Die Frage sei nur – welches? Seit einigen Jahren fördert der Gouverneur die Kamelzucht. Nicht weit von einer Förderanlage von Gazprom weiden Hunderte von Kamelen. Die Züchter werden vom Staat protegiert.

Kamele gibt es in der Region, die früher davon zehrte, ein Handelsknotenpunkt zwischen China und Europa zu sein, seit Jahrhunderten. Das Kamel sei ein genügsames Tier, meint Schilkin. In der Steppe fresse es selbst stachlige Büsche ab. Das Fell des Tiers sei für Bettdecken begehrt, und jedes Kamelweibchen liefere pro Tag bis zu acht Liter Milch, die von den örtlichen Kasachen, die sich auf Kamelzucht spezialisiert hätten, zu einem säuerlichen Getränk –– dem Schubat – verarbeitet würden.

Seit 2014 gibt es im Astrachan-Gebiet, nicht weit vom Dorf Tri Protoka, auch erste Kamelrennen über eine Distanz von zwei Kilometern. Die Tiere mit den zwei Höckern erreichen eine Geschwindigkeit von 60 bis 70 Stundenkilometern. Die Idee für das Rennen stammt vom Gouverneur persönlich. Er möchte, dass seine Kamele zum exotischen Werbeträger für den Süden Russlands werden. Ein Kamelrennen mit lokalen Jockeys verspricht in Krisenzeiten auf jeden Fall Abwechslung.

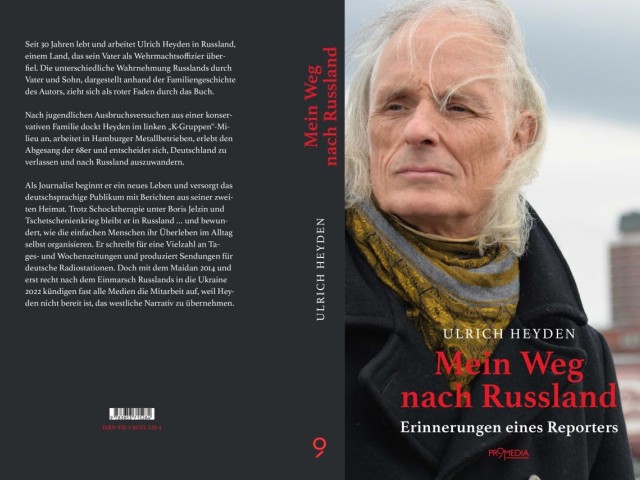

Ulrich Heyden

veröffentlicht in: der Freitag