„Mit Russland habe ich mir das schwerste Land ausgesucht“ (Nachdenkseiten)

15. März 2024 um 10:00 Ein Artikel von Éva Péli

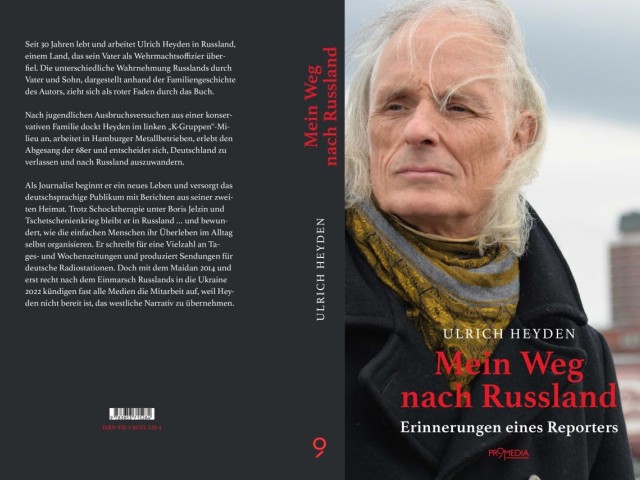

Ulrich Heyden, ein (west-)deutscher Journalist zwischen zwei Kulturen: Nach 30 Jahren journalistischer Erfahrung in Russland – auch in Kriegs- und Krisengebieten – sind seit 2014 seine Kenntnisse des Landes, seine Berichte kaum mehr gefragt. Selbst Freunde in Deutschland sind oft besorgt, dass er sich Russland vermeintlich zu sehr annähere. Die Russlandfeindschaft wird aus seiner Sicht „in ein progressives Mäntelchen gekleidet“. Heyden macht sich wiederum um Deutschland Sorgen. Über seinen Weg nach Russland und seine Erfahrungen mit dem Land hat er ein Buch mit dem Titel „Mein Weg nach Russland“ geschrieben. Im Interview erzählt er über seine innige Beziehung zu Russland und dessen Menschen sowie zur russischen Kultur. Er berichtet von Erfahrungen, die viele Deutsche sich gar nicht vorstellen können, und erklärt, was westliche Medien von Journalisten in Russland erwarten. Wir haben ihn auch nach den deutsch-russischen Beziehungen gefragt und danach, ob Russland zu Europa gehört. Das Interview mit Ulrich Heyden führte Éva Péli.

Éva Péli: Herr Heyden, wie lange leben Sie schon in Russland?

Ulrich Heyden: Ich lebe und arbeite seit 1992 in Russland als freier Journalist. Teilweise hatte ich auch feste Abnehmer, mit der Sächsischen Zeitung 13 Jahre lang sogar einen Vertrag, von 2001 bis 2014.

Wann hat der Weg nach Russland begonnen? Gab es ein Ereignis, einen Anlass, was zu dieser Entscheidung geführt hat?

Der Anlass dafür, dass ich mich physisch nach Russland bewegte, war die Wiedervereinigung Deutschlands und die Auflösung der Sowjetunion. Ich war nicht gegen die Wiedervereinigung, aber ich spürte in Westdeutschland so ein Siegesgefühl. Das war für einen, der immer links aktiv war, sehr suspekt. Als ausgebildeter Historiker hatte ich mich immer für die Sowjetunion interessiert. Als die dann zerfiel oder aufgelöst wurde, hatte ich den großen Wunsch, diesen Prozess journalistisch zu begleiten. Ich bildete mir ein, da könnte etwas Neues entstehen, was die Welt noch nicht kennt – also weder Kapitalismus, wie wir ihn kennen, noch Realsozialismus, den man schon kannte und der gescheitert ist. Heute würde ich sagen, dass ich die Illusion hatte, fairer berichten zu können. Mein Verhältnis zu den Medien war immer sehr kritisch. Ich habe die deutschen Zeitungen gelesen, aber nur wenige davon wirklich geschätzt. Damals herrschte diese Stimmung „Europa kommt zusammen, wir gehen auf Augenhöhe aufeinander zu“. Ich habe gedacht, dass das heißt, dass sich auch die Medien für die Russen interessieren und ohne Vorurteile an sie rangehen.

Waren Sie vorher auch journalistisch tätig?

Ich habe immer geschrieben: Im Internat habe ich für die Schülerzeitung geschrieben, später für die Zeitungen des „Kommunistischen Bundes“, einer 1971 gegründeten Organisation, die sich 1991 auflöste. Etwa 20 Jahre habe ich journalistisch geschrieben, aber ohne Geld, aus Enthusiasmus, aus der Lust, Dinge zu analysieren und auch für eine bessere Welt einzutreten.

Würden Sie die Entscheidung heute noch mal treffen, nach Moskau auszuwandern?

Ich glaube schon. Das hängt von der historischen Situation ab. Die Frage ist: „Warum sollte ich?“ Wenn ich heute in Deutschland leben würde, gäbe es neue Gründe, nach Russland zu gehen, wie zum Beispiel die Russophobie, die in Deutschland herrscht und die nicht auszuhalten ist. Aber ich hatte immer ein Interesse, im Ausland zu leben. Ganz früher wollte ich nach Frankreich gehen. Deutschland ist zwar ein schönes Land, aber das war mir zu wenig. Ich wollte mehr von der Welt sehen. Mit Russland habe ich mir das schwerste Land ausgesucht. Die russischen Sitten, die russische Kultur, die russische Geschichte unterscheiden sich sehr stark von den deutschen – westdeutschen – Lebensgewohnheiten und Einstellungen. Es braucht sehr viel Offenheit und Toleranz, in einem anderen Land die eigene Meinung zu behalten. Man muss nicht alles nachplappern, was die Leute da erzählen. Das finde ich ausgesprochen interessant. Die eigene Erfahrung trägt man in sich, aber man kommt auch in Kontakt mit der neuen Kultur, übernimmt vielleicht einiges davon, schätzt einiges davon. Dieser Prozess zwischen zwei Kulturen, diese Begegnung in meinem Herzen ist sehr schön, sehr bereichernd.

Welche prägnanten Ereignisse haben Sie in diesen 30 Jahren erlebt?

Das Prägnanteste, was mich persönlich berührt hat, war die Armut in Kiew und in Russland 1992. Die alten Frauen, die Babuschki, saßen in der Metro auf den Treppenstufen und haben gebettelt. Kinder haben Autoscheiben geputzt, um ein bisschen Geld zu verdienen. Der Staat brach einfach zusammen, die Menschen waren sich selbst überlassen. Die Betriebe machten zu, und es wurden keine Löhne gezahlt. Der sowjetische Mensch, der es gewohnt war, dass der Staat alles für ihn regelt, war auf einmal nicht mehr da. Das hat zu schrecklichen Tragödien geführt, Frauen, Kinder, Rentner blieben sozial ungeschützt. Für viele Deutsche ist das unvorstellbar, was Armut tatsächlich bedeutet.

Prägnant waren auch die Kriege, die ich als Reporter erlebt habe, vor allem der Tschetschenienkrieg, wo ich sehr oft war. In meinem tiefsten Innern habe ich gehofft, dass ich durch meine Berichte dazu beitragen kann, zwischen den Tschetschenen und den Russen zu vermitteln. Auch im Donbass war ich ab 2014 sehr oft, das waren eigentlich die stärksten Eindrücke. Da ging es um Leben und Tod.

Mir war immer wichtig, dass ich nicht einseitig bin und mit meinen Berichten ein Gesamtbild gebe. Im Frühjahr 2022, wenige Monate nach der russischen Invasion in die Ukraine, habe ich ein Buch herausgegeben. Darin habe ich meine Reportagen, die ich von 2014 bis 2021 in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk geschrieben habe, zusammengefasst und mit neuen Texten ergänzt. Meines Wissens ist es bis heute das einzige Buch in deutscher Sprache über den Teil des Donbass, der sich gegen Kiew erhob. Das Buch enthält Augenzeugenberichte, Reportagen und Analysen und ist nach journalistischen Kriterien verfasst. Es werden verschiedene Positionen dargestellt.

Die Journalisten der großen deutschen Medien haben den Donbass seit 2014 nicht mehr besucht. Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk wurden zum weißen Fleck, von außen unvorstellbar und unfassbar. Die westlichen Medien haben sich immer gerühmt, dass sie ihre Journalisten überall hinschicken, wo Kriege sind. Aber auf die andere Seite des Krieges im Donbass wurde niemand hingeschickt.

War es in früheren Kriegen anders? Gab es da westliche Journalisten?

Ja, der Tschetschenienkrieg war ein Medienhype sondergleichen. Wenn du damals mit dem Flugzeug von Moskau nach Grosny geflogen bist, waren da unter den Passagieren bestimmt immer zehn westliche Journalisten von den großen deutschen Fernsehkanälen – wie dem ZDF –, privaten Fernsehkanälen und natürlich von den US-amerikanischen und französischen Kanälen.

Vor allen Dingen im ersten Tschetschenienkrieg von 1994 bis 1996 gab es in Deutschland den Gedanken, dass Russland zerfällt und sich auch noch andere russische Regionen unabhängig machen. Offen wurde das natürlich nicht gesagt. Aber das war so schon zu spüren durch die Intensität, mit der über Tschetschenien berichtet wurde. Die Namen der tschetschenischen Feldkommandeure und auch der Politiker waren den deutschen Medien-Konsumenten damals geläufig, wie etwa der Name des Separatisten Aslan Maschadow. Er wurde 1996 zum Präsidenten von Tschetschenien gewählt. Einfache Orte in einer kleinen Kaukasusrepublik waren plötzlich international bekannt. Heute denke ich, die wollten diesen Tschetschenienkrieg von außen auch puschen – wie sie eben den Maidan gepuscht haben.

Es gab schon Gründe für die nationale Unabhängigkeit für Tschetschenien, wie die Unterdrückung der tschetschenischen Kultur und des Islam während der Sowjetzeit. Das kann ich teilweise nachvollziehen. Aber der Westen hat sich da eingemischt, indem er die tschetschenische Unabhängigkeitsbewegung hochgejubelt hat. Die westlichen Medien verschwiegen auch, dass ab 1998 Islamisten in Tschetschenien eine Schlüsselrolle spielten. Am Anfang war das nur Separatismus und noch nicht so stark religiös unterfüttert. Der tschetschenische Separatismus wurde dann immer mehr auch von Wahhabiten aus arabischen Ländern finanziert und infiltriert. Wenn aus der Russischen Föderation ein Stück herausgebrochen worden wäre, hätte das eine Kettenreaktion in Gang setzen können. Ich war schon damals dagegen. Ich habe mir gewünscht, dass die Tschetschenen vielleicht Autonomie bekommen, aber herausbrechen, das schien mir völlig unsinnig.

Stichwort Medien: Eine ganze Reihe deutscher Medien, für die Sie gearbeitet haben, nehmen Ihre Erfahrungen nicht mehr in Anspruch. Was ist da geschehen?

Es ging 2013 los, als ich über den Maidan relativ nüchtern, ohne Euphorie berichtete und so am Rande erwähnte, dass da auch Nationalisten mitmischen. Ich betone, ich war nicht gegen den „Maidan“. Das ist ja eine reale Bewegung gewesen. Die nationalistische Gewalt und die Verfolgung von Andersdenkenden war da am Anfang – also im November, Dezember 2013 – erst in Ansätzen zu spüren. Der Nationalismus wurde dann aber schnell immer stärker.

Selbst Freunde in Deutschland waren oft besorgt, dass ich mich zu sehr Russland annähere. Warum eigentlich? Sie erwarteten, dass ich mehr im Sinne der großen deutschen Medien berichte. Mir fiel es aber immer schwerer, die Erwartungen meiner deutschen Redaktionen zu erfüllen. Die Medien wollten die ganzen 30 Jahre, die ich aus Russland berichtet habe, dass ich das Bild des Westens bestätige. Demnach ist der Westen der Sowjetunion beziehungsweise Russland und den osteuropäischen Ländern überlegen: Nicht nur technologisch, sondern auch auf allen anderen Ebenen hat der Westen angeblich mehr Erfahrungen, mehr Fähigkeiten und mehr Kenntnisse. Das sollte immer wieder bestätigt werden.

Wie kann man sich das vorstellen?

Der Journalist wird losgeschickt und soll über die Probleme vor Ort berichten. Aber die Chefredaktionen sind meist nicht am Kontext bestimmter Probleme in Russland interessiert. Wenn ich zum Beispiel darüber berichte, dass in Russland in den 90er-Jahren massenweise Flugzeuge abgestürzt sind. Da drängt sich die Frage auf, soll man jetzt nur über einen Flugzeugabsturz berichten oder diesen Absturz in einen größeren Zusammenhang stellen? Haben die Flugzeugabstürze nicht auch damit etwas zu tun, dass ein Staat zerfallen ist? Hat es nicht auch damit was zu tun, dass alle ehemaligen Sowjetrepubliken den Warenverkauf auf einmal nur noch über Dollar abrechnen wollten? In der Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten waren alle Fabriken über den Rat der gegenseitigen Wirtschaftshilfe (RGW) technologisch verbunden. Dadurch, dass nun nicht mehr der Rubel, sondern der Dollar das Zahlungsmittel wurde, wurden Produktionsketten zerschlagen. Russland wurde sozusagen das Blut aus den Adern genommen, und das Land stand kurz vor dem Zusammenbruch.

Aber das Wichtigste war damals, dass die Sowjetunion aufgelöst werden sollte. Das wünschten sich russische Liberale, die sehr mit den US-amerikanischen Monetaristen sympathisierten. Das war auch der Wunsch von bestimmten politischen Kräften im Westen, denen Russland zu stark war. Wir Journalisten wurden dann vor Ort darauf angesetzt, das soziale Elend auf den Straßen zu zeigen und den Schmutz, weil nichts mehr gesäubert wurde. Aber das war ja alles eine Folge von staatlicher Zerrüttung. Wenn ich aber diesen Zusammenhang nannte, setzte ich mich der Gefahr aus, dass ich der Sowjetunion – nach westlichem Sprachgebrauch einem reaktionären, diktatorischen Staatswesen – nachtrauere. Unterschwellig berichteten die großen deutschen Medien in den 1990er-Jahren in einer Tonlage, dass Russland nun mal Opfer bringen müsse. Anders sei ein demokratischer Staat mit Privateigentum und Marktwirtschaft nicht zu haben.

Wie schätzen Sie als Deutscher, der seit 30 Jahren in Russland lebt, die deutsch-russischen Beziehungen heute ein? Die offiziellen und die gesellschaftlichen.

Ich glaube, dass die deutsch-russischen Beziehungen auf einer menschlichen Ebene immer noch existieren. Viele Menschen spüren einfach, dass sie zusammen an einem Strang ziehen müssen. Viele Menschen, vor allem in Ostdeutschland, können sich aus meiner Sicht in die Lage der Russen viel eher hineinversetzen und verstehen, dass Russland sich von der NATO bedroht fühlt. Es gibt bestimmt viele Millionen Deutsche, die in ihrem Herzen noch eine gewisse Achtung vor Russland und keine Verachtung hegen.

Aber die auf der offiziellen Ebene und auch wahrscheinlich ein Großteil der deutschen Bevölkerung haben sich der Russophobie unterworfen, die von den großen Medien gepredigt wird. Sie bekommen keine anderen Informationen, haben vielleicht sogar Angst, alle Informationen zu bekommen, indem sie mal kritische alternative oder russische Webseiten aufsuchen. Es ist auch so ein Herdentrieb. Das, was ich hier in Deutschland von Menschen höre, das ist einfach erschreckend. Das Erschreckendste ist, dass die Russlandfeindschaft in ein progressives Mäntelchen gekleidet wird. Es heißt, wir sind die Progressiven, wir haben sexuelle Vielfalt, wir haben Fahrradwege, wir ernähren uns vegan, wir haben 15 verschiedene Geschlechter. Aber warum sollen das andere Länder alles unbedingt nachvollziehen? Warum wollen wir allen anderen Ländern diese Messlatte aufzwingen? Dann wird man am Ende ganz allein dastehen und sich wundern, dass das Ausland Deutschland verachtet. Kein Volk in Asien und Afrika wird auf die Dauer so einen Quatsch mitmachen. Also vielleicht nur noch bestimmte US-Amerikaner und Engländer, aber das war es dann.

Ist die Verschlechterung der Beziehungen nur auf deutscher Seite zu spüren? Ist Deutschland dafür verantwortlich?

Auf jeden Fall. Russland hat sich sehr viel von der NATO und vom Westen bieten lassen. Russland hat es immerhin zugelassen, dass die NATO 16 neue Mitglieder aufgenommen hat und damit immer näher an Russland herangerückt ist. 2001 wurde der erste Rüstungskontrollvertrag von den USA gekündigt, der ABM-Vertrag. Zugegeben, in den letzten zwei Jahren hat die russische Rhetorik sehr an Fahrt zugenommen. Aber das ist ja auch wiederum logisch, dass Russland als Staat sich nicht alles gefallen lässt. Es will nicht schweigend hinnehmen, wie Söldner aus Frankreich, Polen und England in der Ukraine direkt vor der russischen Grenze kämpfen. Russland würde ich absolut freisprechen von dem Vorwurf, Russland verschärfe die Lage. Putin sagt doch in seinen Reden immer wieder, Moskau sei zu Verhandlungen bereit. Ihn als Kriegseinpeitscher zu dämonisieren, ist lächerlich. Das können nur diejenigen tun, die Putins Reden nicht kennen oder sie verschweigen.

Wie gehen Sie damit um, dass Sie als „Russlandversteher“ anscheinend gemieden werden, so wie andere? Was halten Sie überhaupt von diesem Begriff?

In Handelsbeziehungen, in der Diplomatie müssen wir einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben, was für Sitten in anderen Ländern herrschen. Von daher ist dieses Wort „Russlandversteher“ für mich absolut positiv. Aber es wird nur im negativen Kontext benutzt. Es wird unterstellt, wer Russland versteht, akzeptiert schon alles, was in Russland passiert. Wer nicht zu verstehen in der Lage ist, sollte auch keinen Staat lenken und sollte keine Politik machen – sollte vor allem nicht Außenministerin werden oder Außenminister. Jede leitende Tätigkeit hängt eben mit Analyse, auch mit Verstehen zusammen. In jeder Familie ist auch Verstehen wichtig. Es ist bedrückend, dass Deutschland, das zwei Weltkriege mit Russland angefangen hat, der letzte mit 27 Millionen toten Sowjetbürgern, das Wort „Russlandversteher“ ausschließlich im negativen Kontext benutzt. Das zeigt, dass Deutschland eigentlich bis heute nicht die Chance genutzt hat, aus einer Niederlage im Krieg gegen die Sowjetunion zu lernen und zu erklären: „Wir wollen nie wieder mit Russland Krieg führen.“ Das heißt nicht, dass man Russland unkritisch sehen soll.

Die Leute, die heute Waffenlieferungen in die Ukraine unterstützen, die wollen offenbar riskieren, dass es wieder Millionen Tote gibt. Das ist einfach eine schreckliche Vorstellung. Selbst die Väter und Großväter dieser Leute, die uns Deutschen die Waffenlieferungen an die Ukraine als notwendigen Schritt einreden, sind im Krieg gestorben oder wurden schwer verletzt. Das heißt, diese Leute sind offenbar der Meinung, dass Krieg etwas Normales ist. Aber sie stellen sich dar als Friedensbringer. Die maskieren sich einfach.

Welche Chancen sehen Sie, dass sich die deutsch-russischen Beziehungen eines Tages wieder verbessern? Was müsste dafür geschehen?

Dafür müsste viel geschehen. In Deutschland müsste es sehr große Friedensdemonstrationen geben. Es müsste einen Ruck durch die Gesellschaft geben. Menschen müssten sich einen Ruck geben – aus Angst vor Krieg, aus logischem Nachdenken, aus Achtung vor unserer deutschen Geschichte – und sagen, so geht es nicht weiter. Wir brauchen auch Menschen aus der Elite, die sich öffentlich hinstellen und zugeben: „Wir haben Fehler gemacht, so geht es nicht weiter.“ Wir müssen Deutschland letzten Endes retten, weil auch die deutsche Industrie zerstört werden kann. Sie ist jetzt schon geschrumpft, ohne dass in Deutschland Krieg herrscht. Aber dazu braucht es Mut, gegen den Strom zu schwimmen und gegen das Diktat der Medien aufzustehen. Diesen Mut gibt es bisher leider nur in Ansätzen. Ich hoffe, dass die große Masse der Deutschen nicht erst dann aufwacht, wenn es schon zu spät ist – dann, wenn die Kriegsdynamik bis nach Europa reicht und vielleicht die ganze Welt zerstört.

Es ist offensichtlich, dass die Medien und die Politik heute in Deutschland sehr professionell arbeiten. Wie kann es sein, dass es zum Beispiel nach der russischen Invasion Friedensdemonstrationen gab, auf denen nur ukrainische Flaggen gezeigt wurden? Wie kann es sein, dass sich diese reaktionäre und gegen den Frieden gerichtete Politik mit Jugendlichen schmückt, die auf die Straße gehen und andere angreifen, weil sie angeblich Russland unterstützen? Das heißt, dieser rebellische Impetus, der bei der Jugend immer da ist, der sich früher, als ich noch jung war, gegen die NATO, gegen den US-Imperialismus, gegen den Vietnamkrieg, gegen reaktionäre Strukturen richtete, ist jetzt umgedreht worden. Diese Form der Dissidenz wird jetzt benutzt, um die eigenen reaktionären Interessen gegen Russland und andere Länder durchzusetzen. Mit revolutionären Worten wird also eine reaktionäre Politik gemacht. Es ist schrecklich, das mit anzusehen.

Wie sehen Sie die die geopolitische Situation Russlands? Ist der Weg Richtung Europa versperrt?

Das ist eine wichtige Frage. Die Tatsache, dass die westlichen Staaten, auch die NATO, die Ukraine unterstützen, zwingt Russland dazu, sich auch ideologisch neu zu orientieren. Obwohl ich es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann. Russland, die russische Kultur, die Musik, die Mode, die Business-Kultur, alles ist mit Europa verbunden. Die Zaren waren teilweise deutscher Herkunft. Es gab deutsche Kaufleute, deutsche Siedler in Russland, in Sankt Petersburg. Das hinterlässt Spuren überall. Selbst in der russischen Sprache finden Sie massenweise deutsche Wörter, vor allen Dingen in militärischen Bereichen, aber auch in der Schifffahrt, dem Buchdruck und vielen anderen Bereichen.

Dass diese Trennung von Europa im Grunde nicht funktioniert, das ist auch daran zu sehen, dass russisches Flüssiggas über Drittländer nach Deutschland kommt. Russland hat jetzt neue Freunde in den Staaten des Globalen Südens und engagiert sich dort sogar militärisch. Es hilft afrikanischen Staaten, von westlichen Staaten unabhängiger zu werden. Aber die Loslösung von Europa und vom Westen scheint mir doch nicht möglich. Wir leben doch in einer medialen Welt. Die Russen nutzen Google, sie nutzen YouTube. Es ist nicht abgeschaltet bisher. Zwei, drei Generationen von Russen sind aufgewachsen mit Hollywoodfilmen. Sie kennen amerikanische Schauspieler und die Trends in der Mode besser als ich. Diese Welttrends sind so stark, die lassen sich nicht einfach abschneiden, selbst wenn es aus russischer Sicht nützlich wäre, jetzt auf die chinesische Freundschaft zu setzen. Aber China und die afrikanischen Staaten sind doch Russland sehr unähnlich in ihrer Kultur.

Vergessen wir nicht, dass das russische Management die Unternehmen in den letzten 30 Jahren nach US-amerikanischen und deutschen Methoden aufgebaut und sein Marketing entwickelt hat. Das ist alles Handschrift des Westens. Die russische Verfassung von 1993 wurde unter Mitwirkung von deutschen Verfassungsrechtlern geschrieben. Ich denke, die Trennung von Europa oder vom Westen ist nicht möglich.

Ulrich Heyden: „Mein Weg nach Russland“, Verlag Promedia 2024, 272 Seiten, ISBN: 978-3-85371-528-4, 25 Euro.

Veröffentlicht in: Nachdenkseiten